-

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

- SINDER-WINDOOR@yandex.com

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

Когда слышишь про 'окна алюминиевые стеклопакеты заводы', половина заказчиков сразу представляет конвейеры немецкого образца, но в Уфе или Новосибирске всё работает иначе. Мой подрядчик как-то сказал: 'Мы не продаём профиль, мы продаём отсутствие проблем через пять лет'. Именно это отличает тех, кто просто режет металл, от тех, кто понимает, как поведёт себя конструкция в условиях сибирской зимы или сочинской влажности.

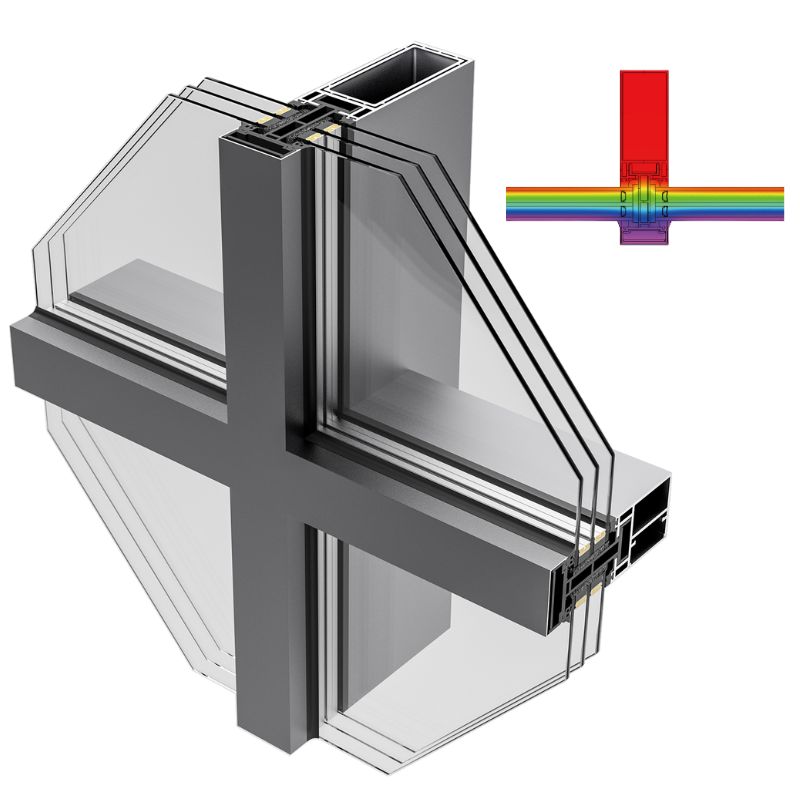

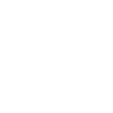

В 2018 году мы ставили эксперимент с тремя типами профиля на объекте в Казани. Алюминиевый холодный профиль тогда многие критиковали за низкое сопротивление теплопередаче, но для нежилых помещений это часто надуманная проблема. Важнее была геометрия створок – когда нужно остеклить фасад с криволинейными элементами, алюминиевые стеклопакеты позволяют делать радиусные конструкции без потери жёсткости.

Кстати, о жёсткости. Российские нормативы требуют расчёт ветровой нагрузки для каждого региона, но некоторые заводы экономят на армировании. Помню, как на объекте в Сочи пришлось экстренно усиливать уже установленные конструкции после первого же шторма – производитель не учёл, что по СНиП ветровая нагрузка для черноморского побережья считается с коэффициентом 1.4.

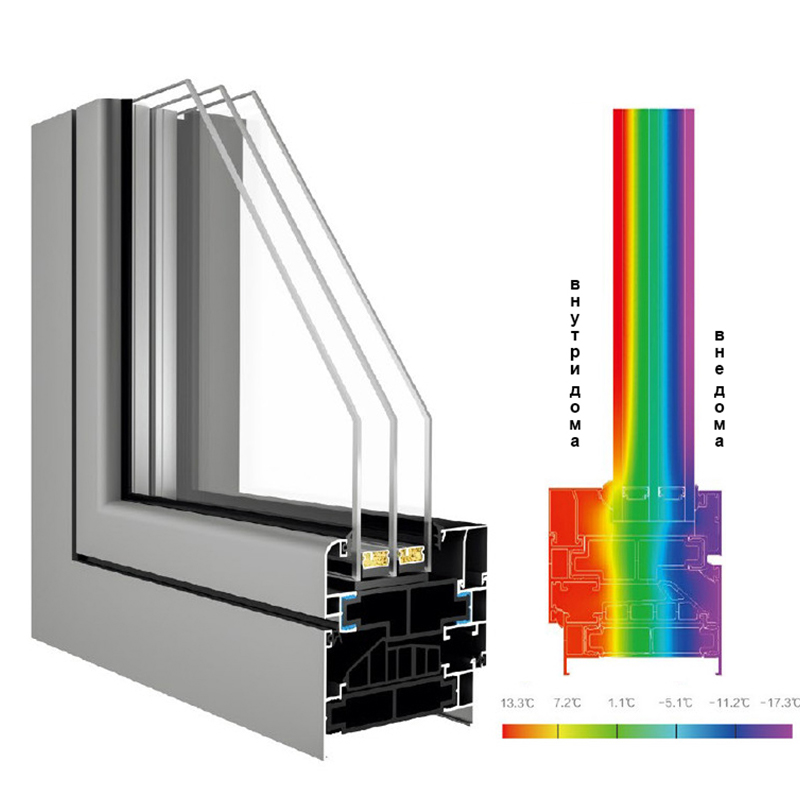

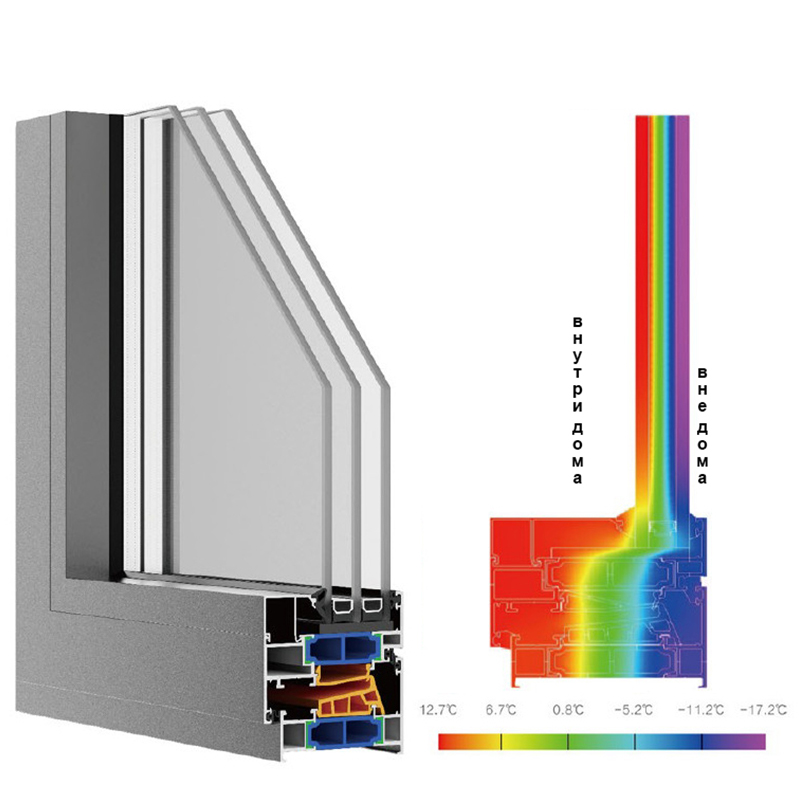

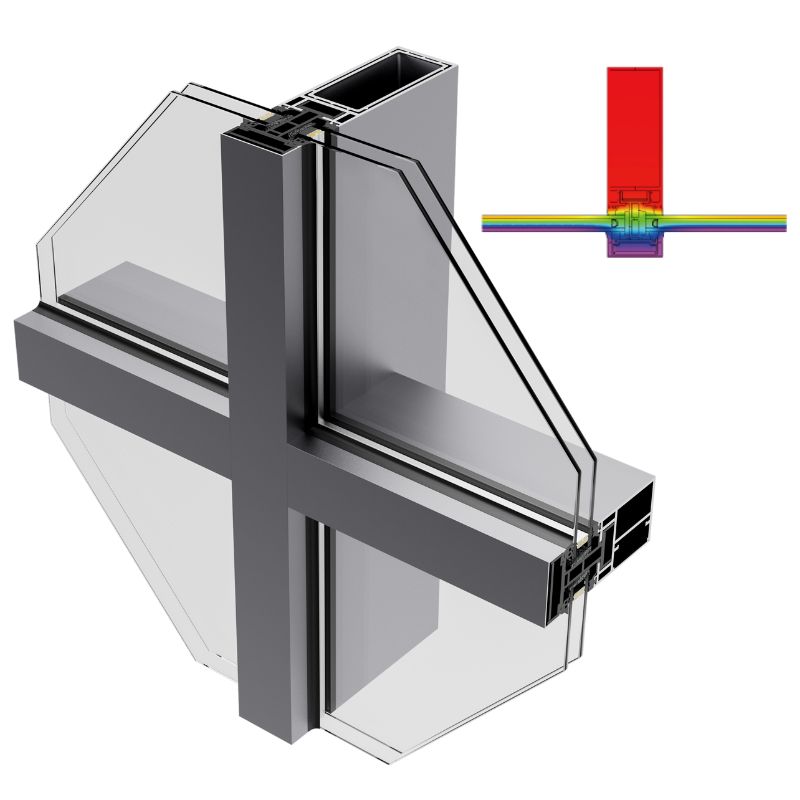

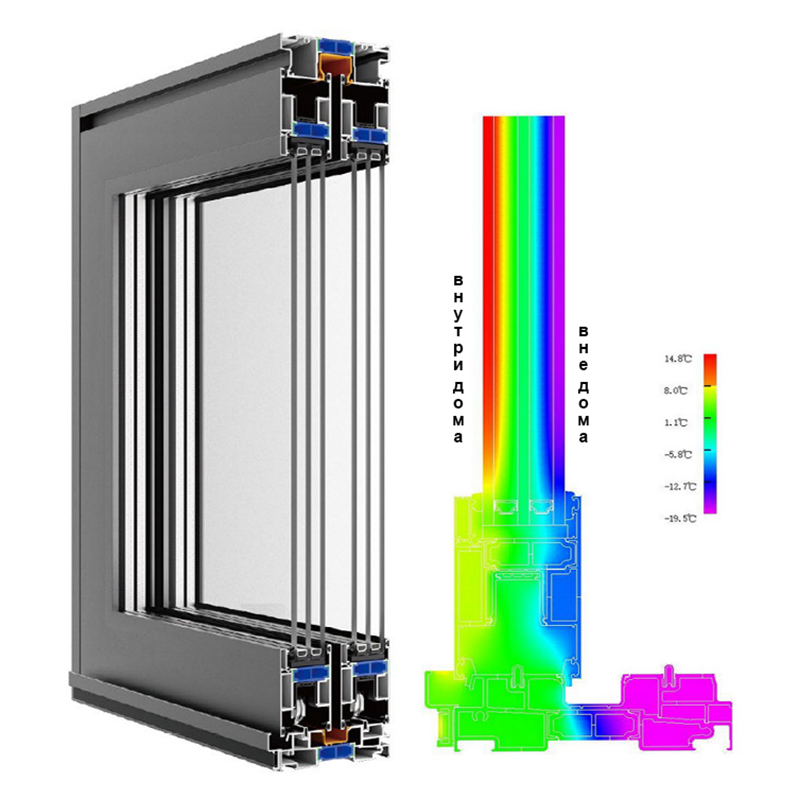

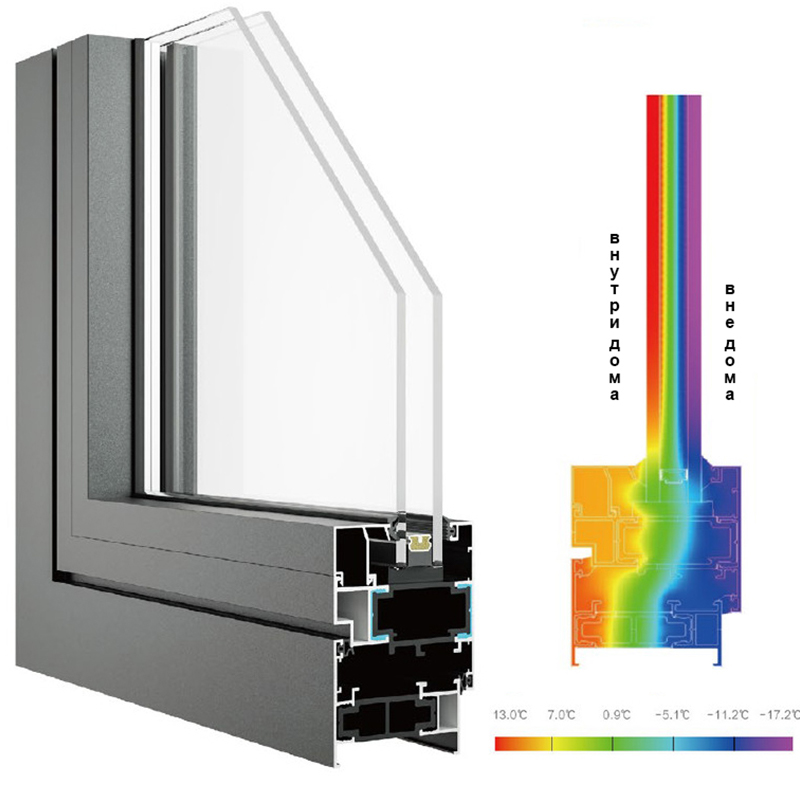

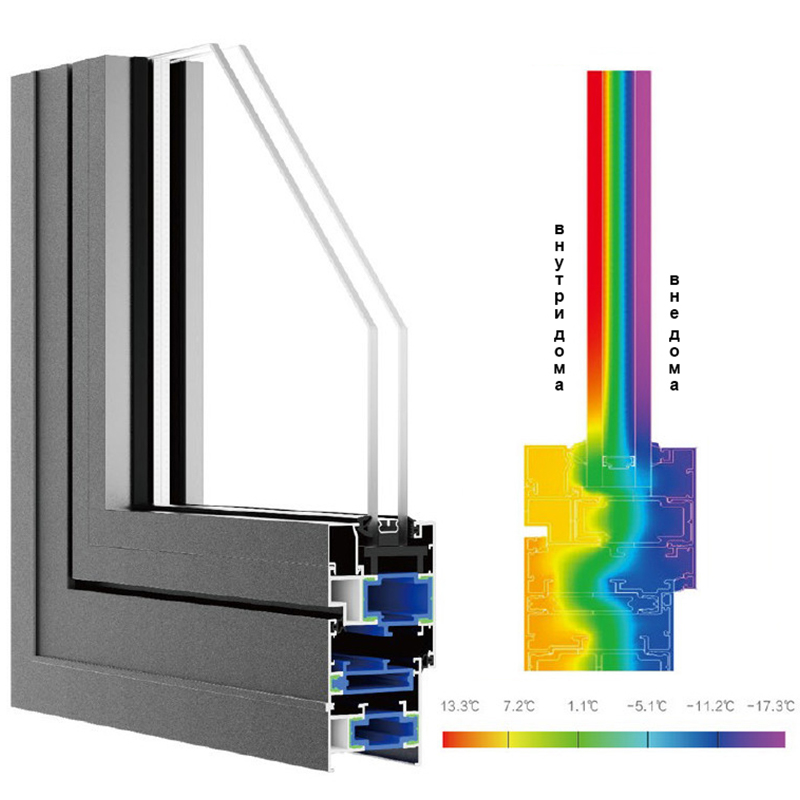

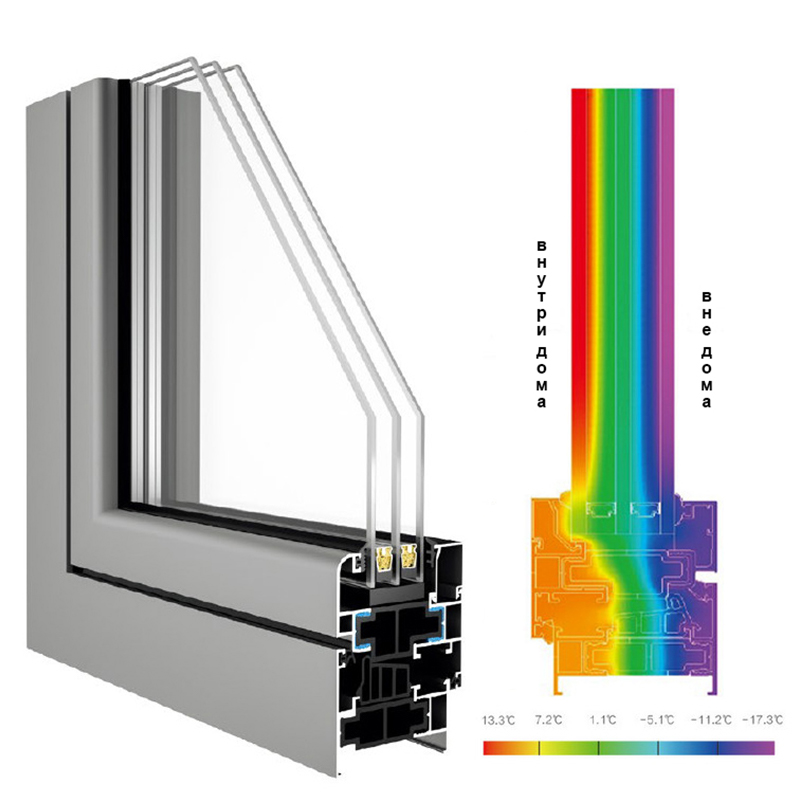

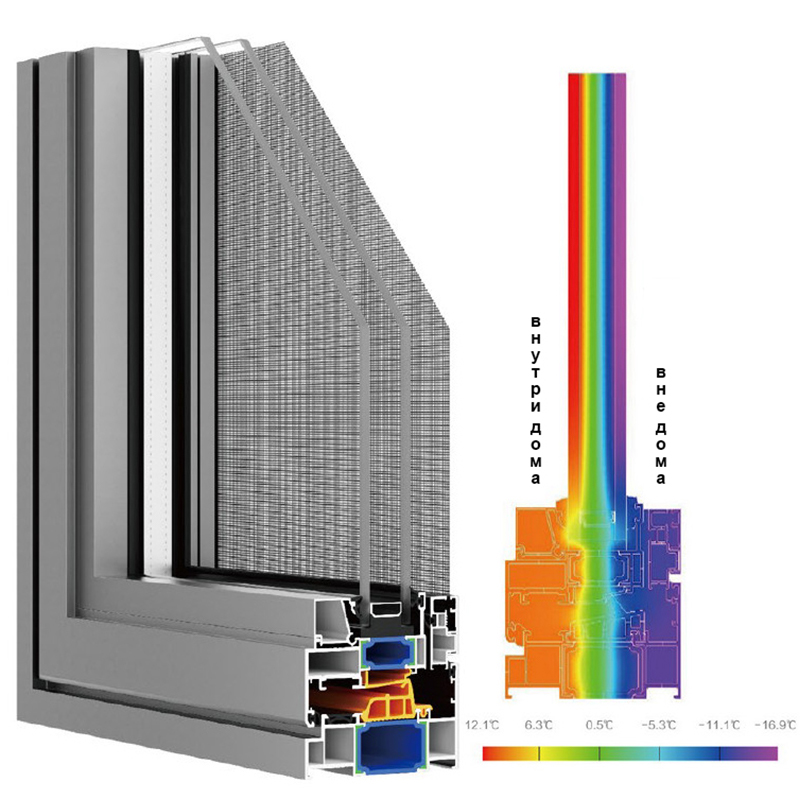

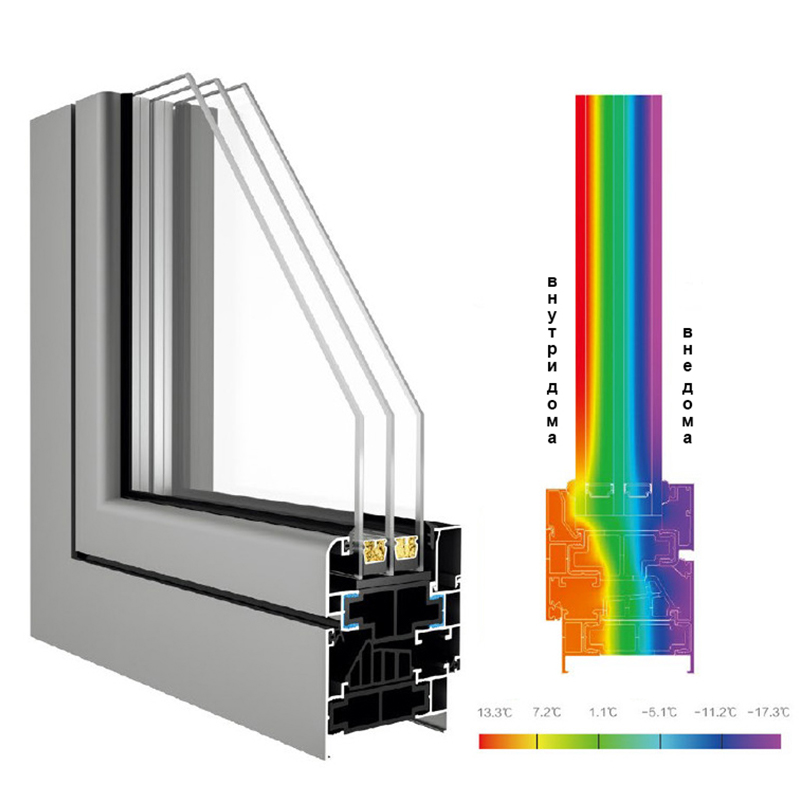

Сейчас для коммерческих объектов всё чаще берём системы с терморазрывом. Недавно работали с заводами из Подмосковья, которые предлагают адаптированные под российский климат профили с полиамидными вставками. Но тут важно не переплатить – для южных регионов достаточно 24-28 мм терморазрыва, тогда как для Якутска уже нужно 32-35 мм.

Когда видишь в спецификациях 'алюминиевый профиль премиум-класса', всегда просишь расшифровать. Часто за этим скрывается обычный АД31 без дополнительной обработки поверхности. Мы обычно требуем предоставить протоколы испытаний на солевой туман – для приморских городов это критично.

В прошлом году столкнулись с интересным кейсом от ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы' (их сайт - sindrehitech.ru). Они предлагали системы для высотного остекления с заявленной прочностью 180 МПа. Скептически отнеслись сначала, но тесты в НИИСФ показали, что профиль выдерживает циклические нагрузки лучше, чем некоторые европейские аналоги. При этом цена за метр была ниже на 15-20%.

Их технология анодного покрытия толщиной 25 мкм – это то, что нужно для промышленных зон. Помню, как на заводе в Череповце через два года обычное порошковое покрытие начало пузыриться из-за агрессивной атмосферы, тогда как анодированный алюминий стоял без изменений.

Самый болезненный момент – установка в зимнее время. Производители запрещают монтаж при -10°C, но в Норильске иногда приходится работать и при -25°C. Выработали свою методику: прогреваем уплотнители строительными фенами, используем морозостойкий герметик, но всё равно даём гарантию всего год вместо стандартных трёх.

Ещё одна проблема – разные коэффициенты теплового расширения алюминия и стеклопакета. В жарких регионах типа Калмыкии бывали случаи, когда стекло буквально 'выпирало' из рамки. Теперь всегда считаем температурные деформации для каждого объекта индивидуально.

Крепёж – отдельная история. Для кирпичных стен используем анкеры с распорными втулками, для монолита – химические анкеры. Но некоторые монтажники до сих пор пытаются экономить на дюбелях, что приводит к перекосу конструкций уже через полгода.

Многие заказчики требуют мультифункциональные стёкла, не понимая, что для северных окон это бессмысленно. В Мурманске, где солнца и так мало, такие стёкла только украдут естественное освещение. Гораздо важнее правильно подобрать формулу газонаполнения – аргон действительно работает, но только при идеальной герметизации.

С дистанционными рамками тоже есть нюансы. Стандартная алюминиевая рамка – это мостик холода, но и тёплые края из нержавейки не всегда лучше. В условиях перепадов влажности они могут создавать конденсат внутри стеклопакета. Оптимальный вариант – комбинированные системы с полипропиленовыми вставками.

Толщина стекла – отдельная тема. Для этажей выше 25-го нужно минимум 6 мм, но некоторые производители пытаются сэкономить, ставя 4 мм. Проверяем всегда ультразвуковым толщиномером прямо на объекте.

География производства играет ключевую роль. Когда работаем с Дальним Востоком, выбираем заводы из Хабаровска или Владивостока, даже если качество немного хуже китайских аналогов. Потому что доставка профиля из центральной России может увеличить стоимость проекта на 30%.

Сейчас многие переносят производства в регионы. Те же ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы' открыли цех в Новосибирске – это разумно, учитывая объёмы строительства в Сибири. Их система сквозного контроля качества от литья до покраски действительно впечатляет – видел лично на производстве.

Логистика готовых конструкций – отдельная головная боль. Один раз пришлось везти фасадные панели в Магадан через порт Ванино – так пришлось разрабатывать специальную упаковку, чтобы солёная морская вода не повредила покрытие. Теперь всегда учитываем транспортные риски в смете.

Сейчас активно развивается направление 'умных' окон с электронной тонировкой. Но в России это пока экзотика – слишком дорого и нет сервисных центров. Гораздо практичнее системы автоматического проветривания, особенно для медицинских учреждений.

Из последних наработок – комбинированные системы с деревянными элементами. Недавно делали объект в Калининграде, где сочетали алюминиевый каркас с деревянными внутренними рамами. Получилось дорого, но зато полностью исключили промерзание.

Главный вывод за 15 лет работы: не бывает универсальных решений. То, что идеально для московского небоскрёба, совершенно не подходит для исторического здания в Петербурге. Нужно каждый раз заново анализировать и условия эксплуатации, и бюджет, и даже квалификацию местных монтажников. Именно поэтому просто выбрать алюминиевые стеклопакеты по каталогу – это только половина дела.

.jpg)