-

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

- SINDER-WINDOOR@yandex.com

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

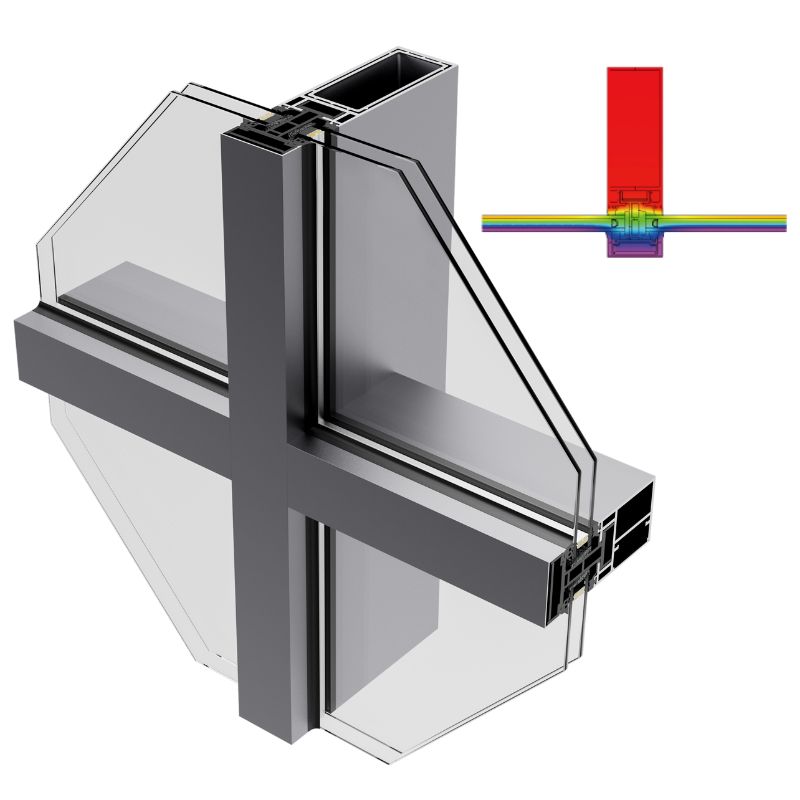

Когда слышишь 'стоечно-ригельная система', первое, что приходит в голову - это скучные типовые фасады из алюминиевых профилей. Но на практике всё сложнее. Многие до сих пор путают её с структурным остеклением, хотя разница принципиальна - здесь стойки и ригели образуют каркас, который держит остекление, а не клеится. В работе с такими системами есть десятки подводных камней, о которых не пишут в каталогах.

Основная ошибка новичков - недооценка температурных деформаций. Помню объект в Сочи, где при монтаже летом не учли зазоры - к зиме стёкла начали выпадать из прижимов. Пришлось экстренно переделывать весь фасад. Теперь всегда добавляю +2-3 мм к расчётным значениям для регионов с перепадами температур.

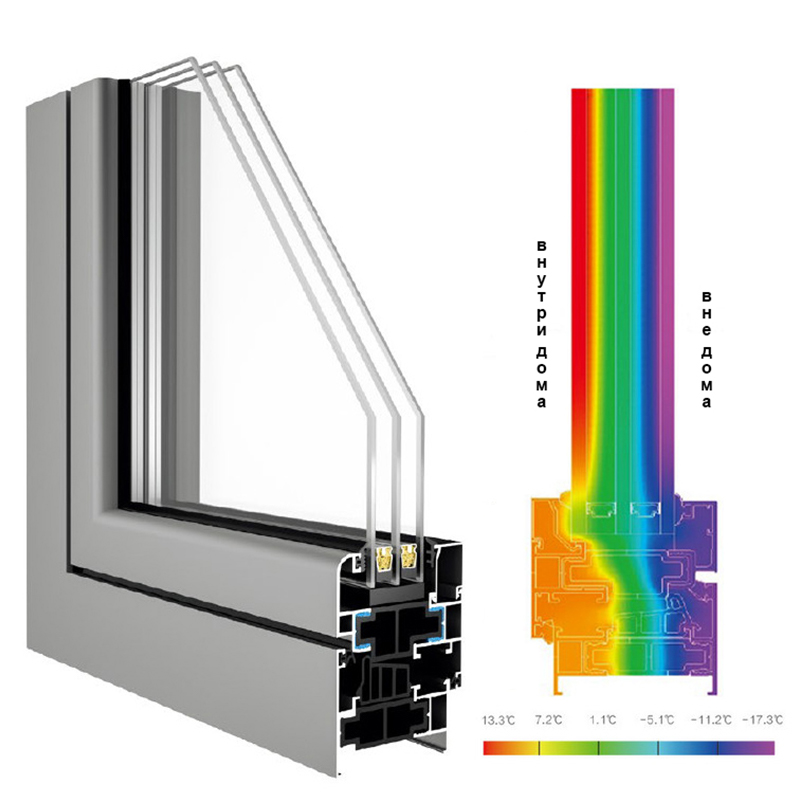

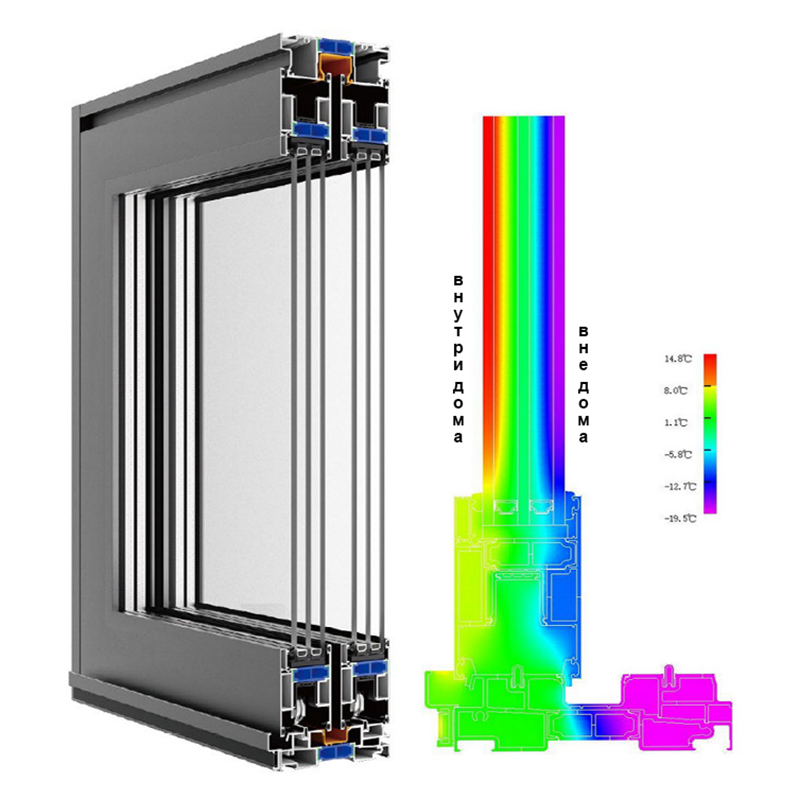

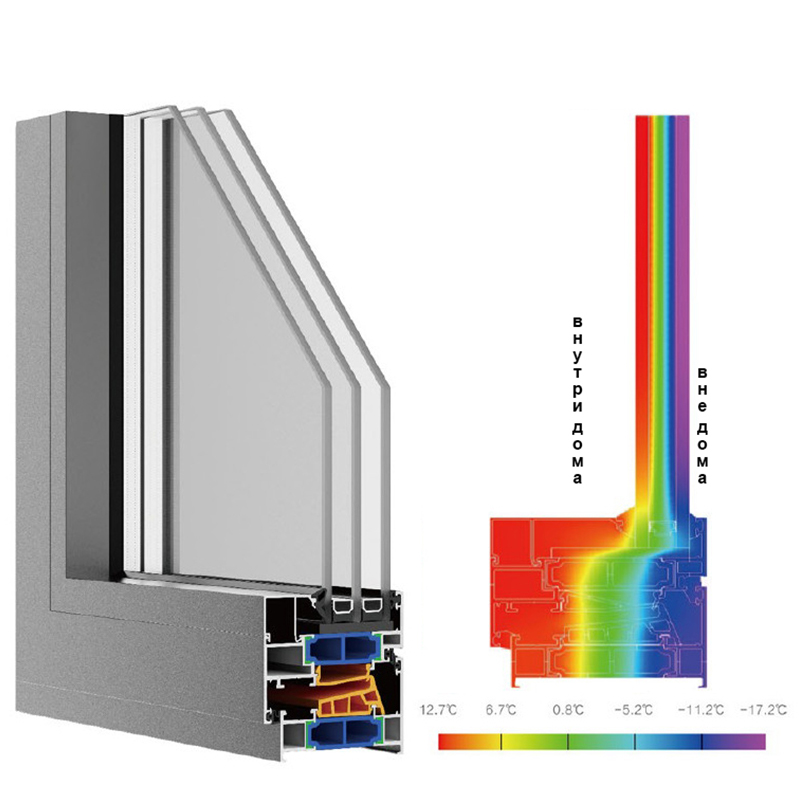

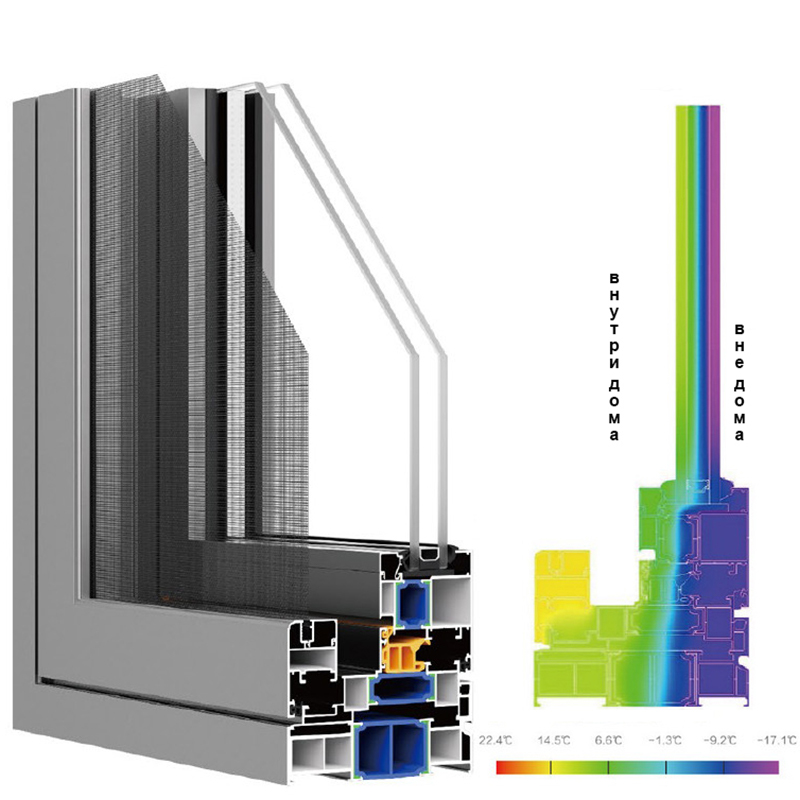

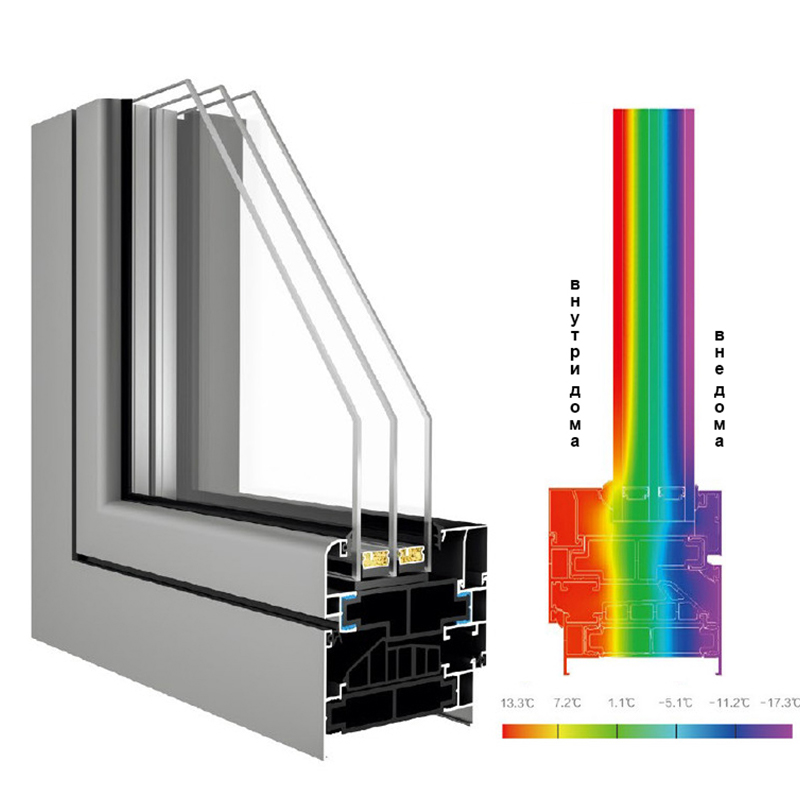

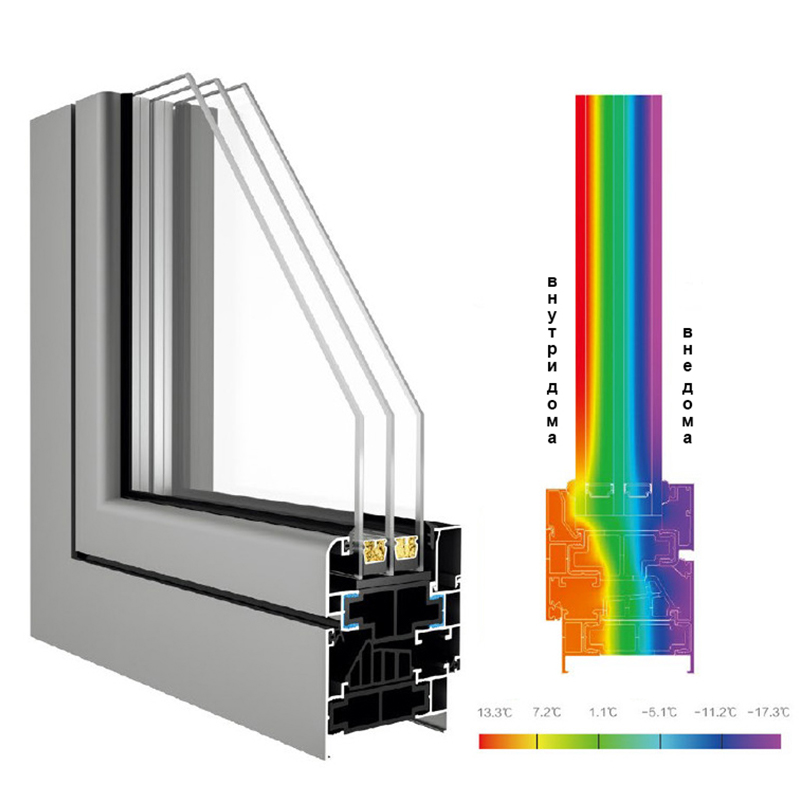

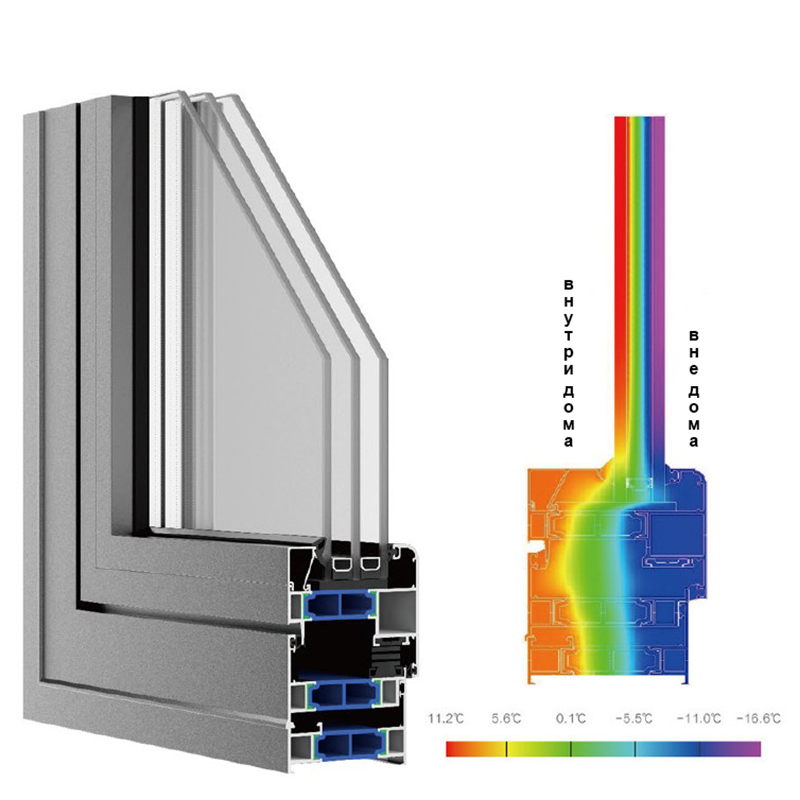

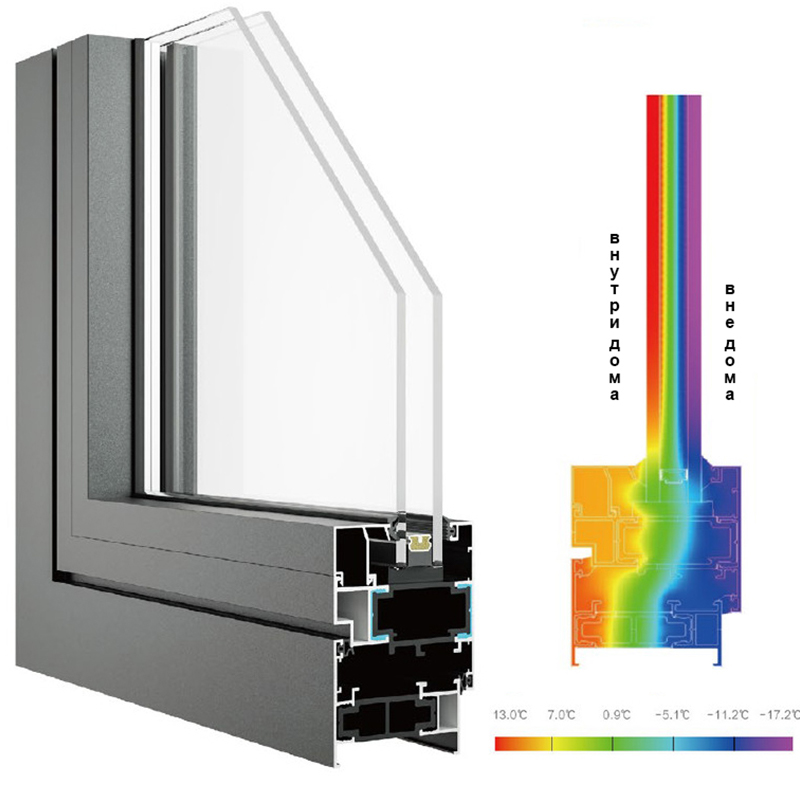

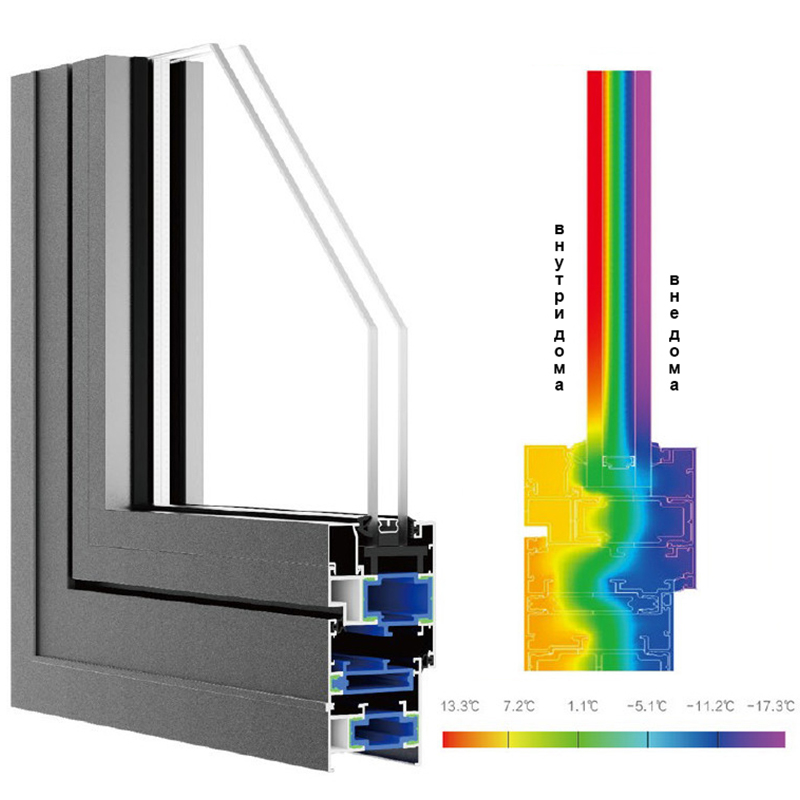

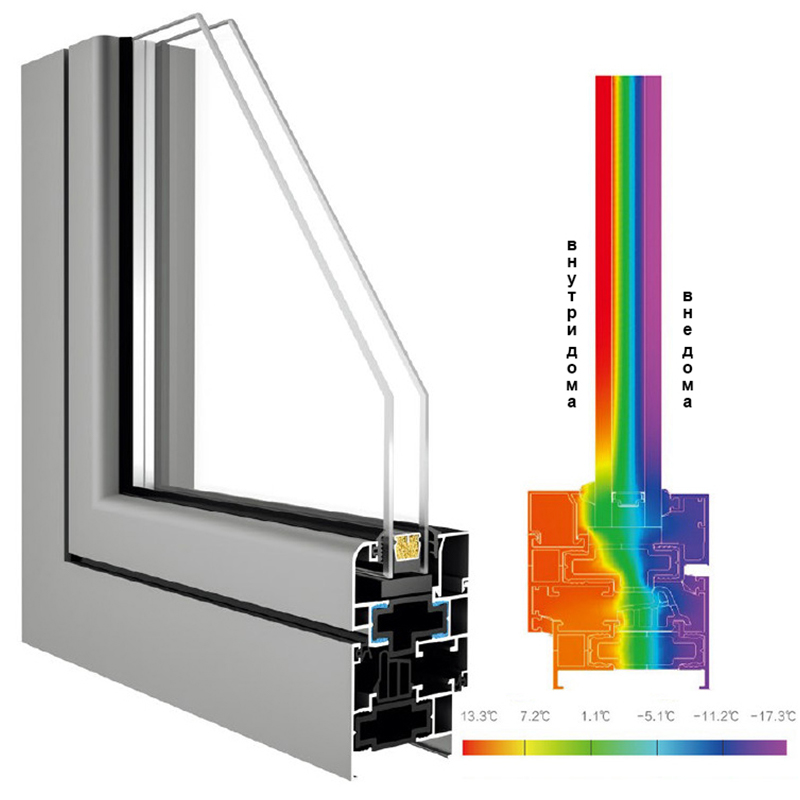

Стыковка вертикальных и горизонтальных элементов - отдельная история. Некоторые системы требуют специальных терморазрывных вставок, иначе появляются мостики холода. На одном из объектов в Московской области пришлось демонтировать уже смонтированные секции из-за конденсата на внутренней стороне профилей.

Крепёж - это вообще отдельная тема. Стандартные анкерные пластины не всегда подходят для высотных зданий. Приходится разрабатывать индивидуальные решения, особенно когда речь идёт о реконструкции старых построек, где несущая способность стен ограничена.

Алюминиевые профили - казалось бы, что может быть проще? Но разные сплавы ведут себя по-разному. Например, сплав 6060 лучше подходит для окрашенных фасадов, а 6063 - для анодированных. Научился этому после того, как на объекте в Казани анодировка начала отслаиваться через полгода.

Уплотнители - это больное место многих систем. Силиконовые служат дольше, но EPDM-резина лучше ведёт себя при низких температурах. Особенно важно это для северных регионов - в Норильске при -50°C некоторые уплотнители дубели и переставали выполнять свои функции.

Стеклопакеты - многие забывают, что в стоечно-ригельных системах они работают иначе, чем в обычных окнах. Толщина наружного стекла должна быть не менее 6 мм, иначе ветровые нагрузки могут вызвать деформации. Проверено на практике в Санкт-Петербурге, где сильные ветра - обычное дело.

Последовательность монтажа критически важна. Начинать нужно всегда с угловых стоек, но многие бригады этого не понимают. Видел, как пытались монтировать систему 'от центра' - в результате получили расхождение по геометрии в 15 см на 50 метрах фасада.

Регулировочные винты - казалось бы, мелочь, но без них невозможно выставить профиль точно по уровню. Особенно важно это для высотных зданий, где даже минимальное отклонение на нижних этажах превращается в сантиметры наверху.

Термоизоляционные вставки должны монтироваться без зазоров, иначе теряется смысл всей системы. На одном объекте пришлось заставлять рабочих перекладывать 300 метров таких вставок - они оставляли миллиметровые щели, считая это несущественным.

Нагрузки на крепления часто рассчитываются без учёта динамических воздействий. Например, ветровая нагрузка в нижней и верхней частях здания отличается значительно. Стандартные таблицы не всегда отражают реальную картину - приходится делать индивидуальные расчёты для каждого объекта.

Деформационные швы - многие проектировщики забывают о них при больших протяжённостях фасадов. В результате сезонные температурные расширения вызывают напряжения в конструкции. Оптимальный шаг - каждые 12-15 метров, но это зависит от многих факторов.

Коэффициенты запаса - здесь лучше перебдеть. Для высотных зданий беру не менее 1.8 вместо стандартных 1.5. Особенно это важно для узлов крепления - их отказ может привести к катастрофическим последствиям.

Из российских поставщиков стоит отметить ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы' - их профильная система показала себя хорошо в условиях российского климата. Особенно импонирует подход к терморазрывам - у них действительно продуманные решения.

На сайте sindrehitech.ru можно найти полезную техническую информацию, хотя иногда не хватает деталировки по монтажным узлам. Но в целом их системы достаточно технологичны и ремонтопригодны, что важно для эксплуатации.

Из последних проектов с их участием - бизнес-центр в Краснодаре, где применялась усовершенствованная стоечно-ригельная система с улучшенными теплотехническими характеристиками. Результаты эксплуатации показывают снижение теплопотерь на 23% по сравнению с стандартными решениями.

При выборе системы смотрю не только на цену, но и на доступность запчастей. Бывали случаи, когда для замены одного повреждённого профиля приходилось ждать 3 месяца поставки из-за границы. Теперь предпочитаю системы, которые можно адаптировать под доступные на рынке комплектующие.

Для сложных объектов всегда заказываю тестовый фрагмент фасада - 2×2 метра. Это позволяет отработать все узлы и избежать ошибок при основном монтаже. Да, это дополнительные затраты, но они окупаются сторицей.

Не стоит экономить на крепеже - это самое слабое звено любой системы. Использую только проверенных производителей с полным набором сертификатов. Помню случай, когда сэкономили 15% на анкерах - через год пришлось укреплять весь фасад.

Современные стоечно-ригельные системы постепенно интегрируются с системами умного здания. Например, появляются решения со встроенными датчиками контроля напряжений - это позволяет отслеживать состояние конструкции в реальном времени.

Энергоэффективность - ключевое направление развития. Такие компании, как ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы', предлагают решения с коэффициентом теплопередачи до 0.8 Вт/м2·°C, что соответствует самым строгим современным стандартам.

Намечается тенденция к унификации систем - появляются адаптеры, позволяющие комбинировать профили разных производителей. Это упрощает ремонт и модернизацию существующих фасадов без полной замены системы.

.jpg)