-

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

- SINDER-WINDOOR@yandex.com

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

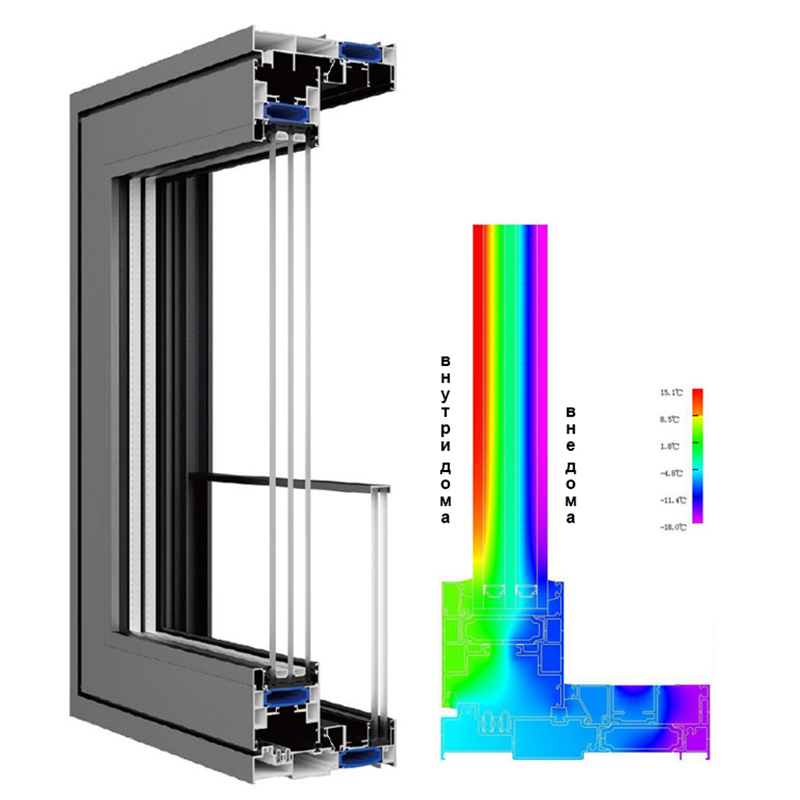

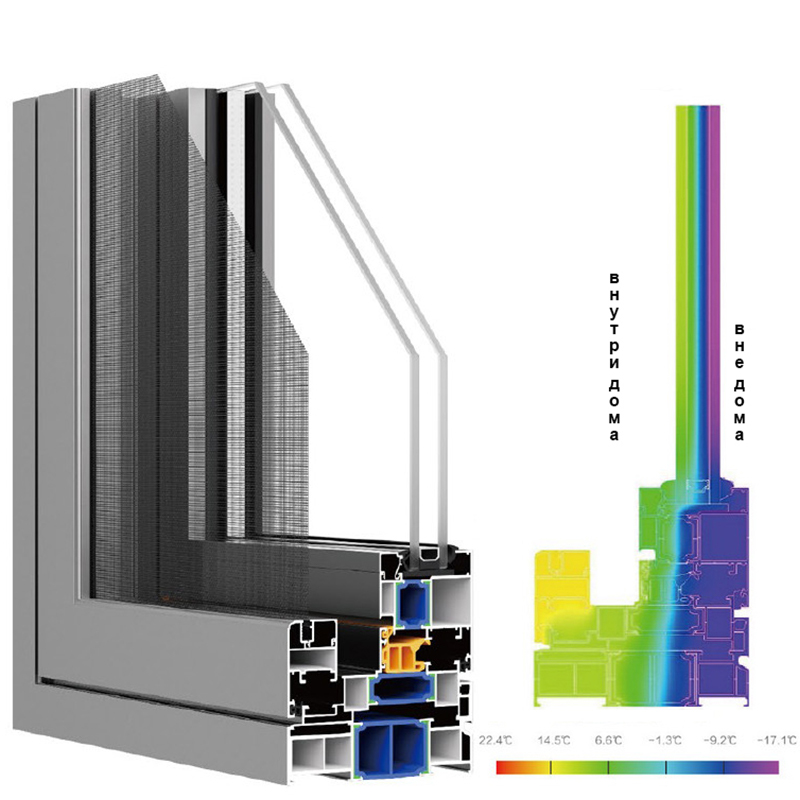

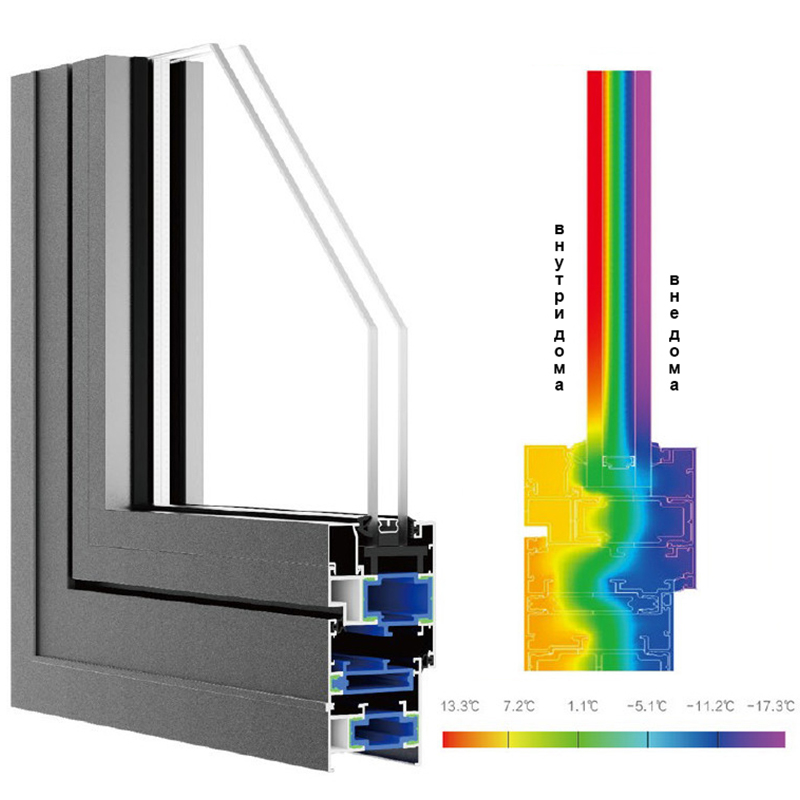

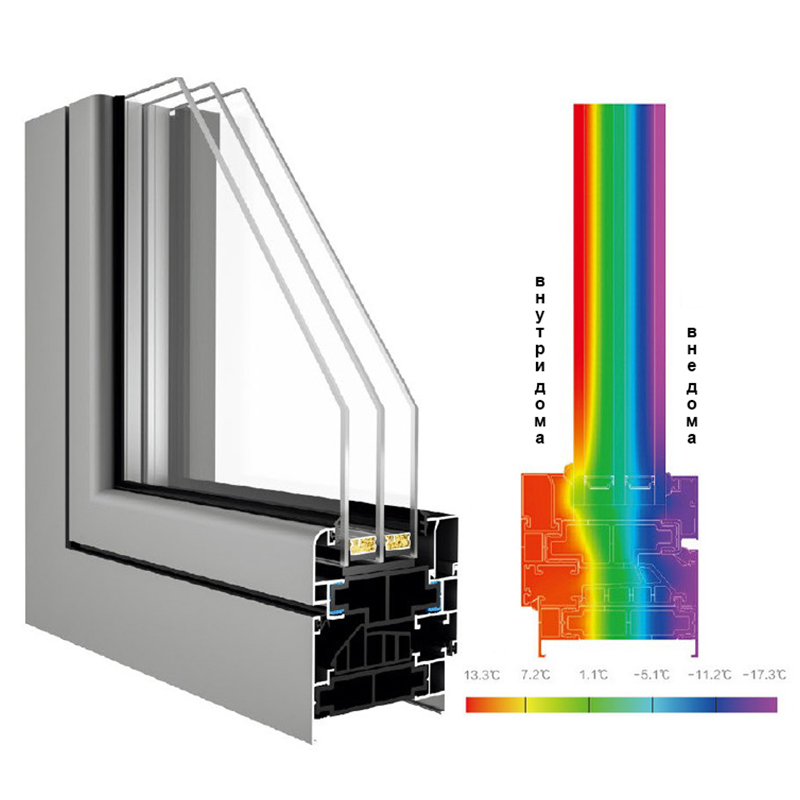

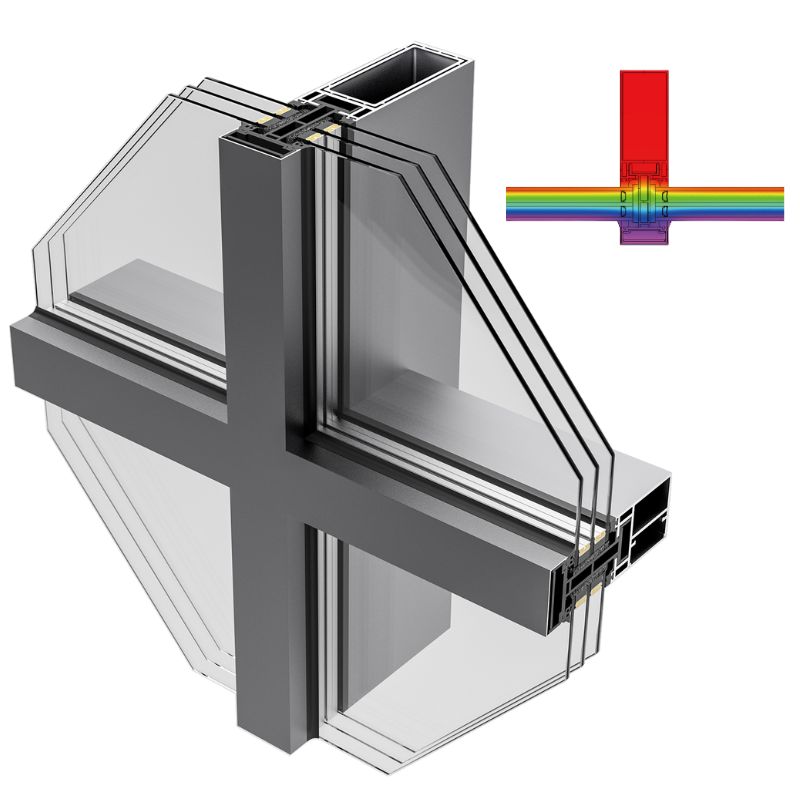

Когда слышишь про стоечно-ригельные системы, многие сразу думают о простых алюминиевых профилях — но это как сравнивать советский ЖБИ с современным монолитным строительством. В нашей практике на заводе ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы' каждый этап — это целая цепочка технологических компромиссов. Вот, например, терморазрыв: все знают, что он нужен, но мало кто учитывает, как поведёт себя полиамидная вставка при -40°C в Норильске, если не соблюсти допуски на резку...

Наш завод в Подмосковье изначально проектировался под три ключевых параметра: точность геометрии профиля, стабильность покрытия и воспроизводимость узлов. Помню, как в 2019 году пришлось переделывать всю линейку калибров для стоек — оказалось, европейские нормативы по прогибу не учитывают ветровые нагрузки в приморских регионах. Пришлось усиливать стенки на 0,8 мм, что потянуло за собой перенастройку всего экструзионного оборудования.

С полимерным покрытием вообще отдельная история. Заказчики часто требуют RAL 9006, но не учитывают, что в промышленных зонах серый цвет показывает все загрязнения. Пришлось разрабатывать матовую текстуру — не по стандарту, зато практично. Кстати, именно тогда мы начали тесно работать с лабораторией SINDRE по новым составам порошковых красок.

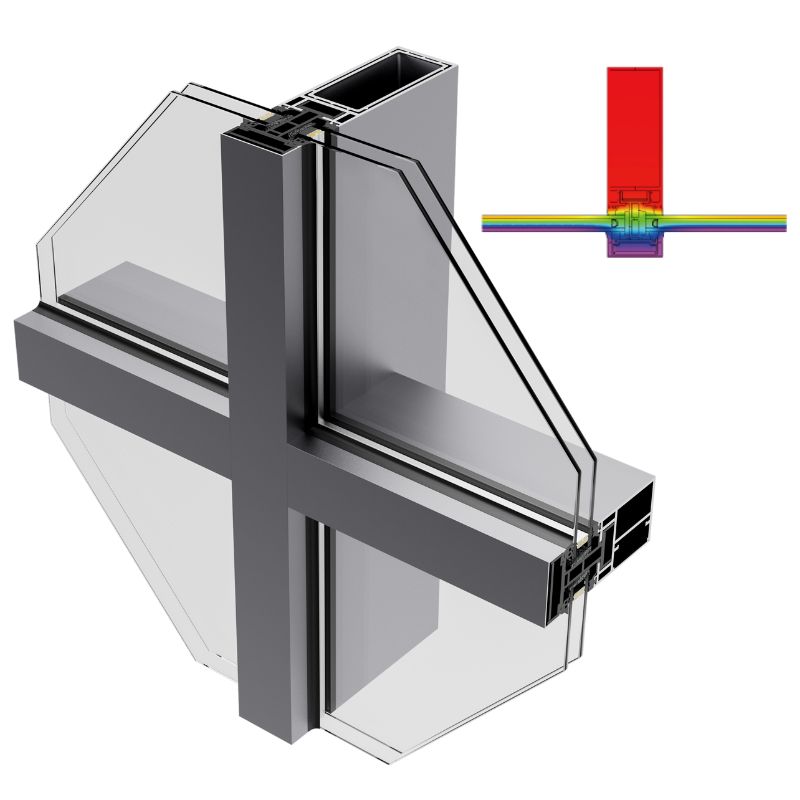

Самое сложное — это соблюсти баланс между жёсткостью системы и весом. Для высоток от 50 метров идёт совершенно другая история с толщиной стенок, приходится добавлять рёбра жёсткости, что усложняет производство. Но зато после цикличных испытаний на ветровую нагрузку наши системы показывают отклонение не более 1/300 от высоты — это даже строже, чем требует ГОСТ.

Был у нас проект в Казани — делали фасад для бизнес-центра. Заказчик сэкономил на монтажниках, те решили не ставить термошайбы в районе примыканий к плитам перекрытия. Через год пошли теплопотери, стали плакать откосы. Разбирались — оказалось, мостики холода образовались именно в этих узлах. Пришлось демонтировать целые секции.

Часто забывают про температурные зазоры — особенно критично для панорамного остекления. Летом при +35°C алюминий расширяется значительно, и если не оставить запас в стыках, стеклопакеты просто выдавит. Мы теперь всегда в паспортах системы дублируем эту информацию жирным шрифтом, но всё равно периодически сталкиваемся с такими случаями.

Ещё один момент — анкеровка. Для каменных стен одно решение, для монолита — другое. Как-то раз пришлось экстренно разрабатывать комбинированный кронштейн, когда выяснилось, что несущая стена оказалась из газобетона, а не кирпича, как было в проекте. Теперь всегда требуем протоколы испытаний основания.

С фурнитурой — отдельная головная боль. Немецкие производители дают хорошее качество, но сроки поставки по 16 недель. Перешли на турецкие аналоги — выиграли во времени, но пришлось усиливать петли для тяжёлых створок. Сейчас тестируем образцы от SINDRE — интересное решение с подшипниками качения вместо скольжения, показывают хорошие результаты при -45°C.

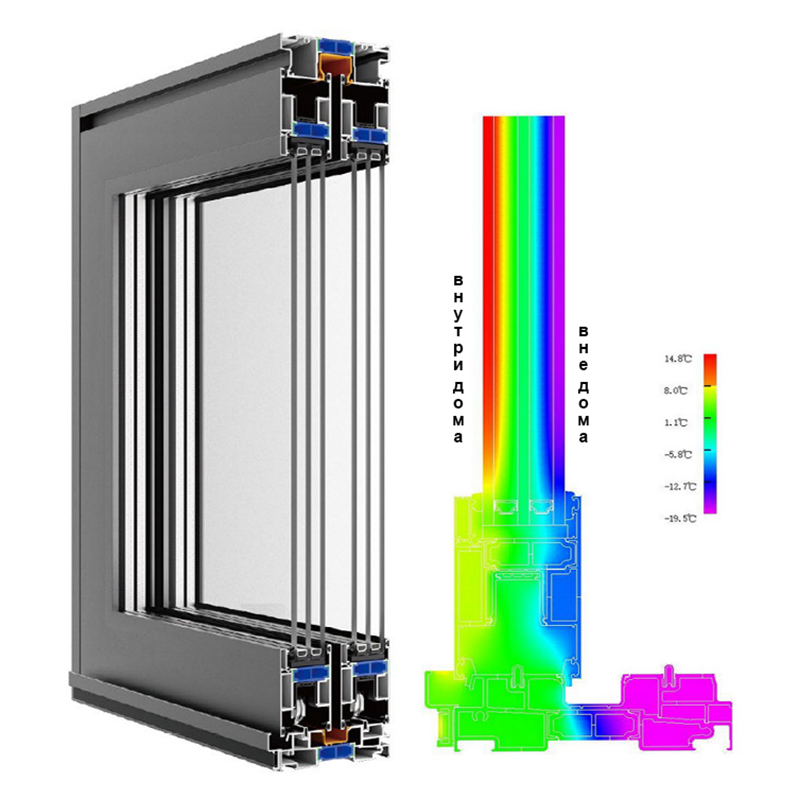

Уплотнители — это вообще отдельная наука. EPDM отлично ведёт себя в умеренном климате, но для Сибири пришлось переходить на силиконовые составы. Хотя они и дороже на 30%, но не дубеют при -55°C. Кстати, именно после жалоб с Ямала мы пересмотрели всю номенклатуру уплотнений для северных регионов.

Стеклопакеты — здесь мы принципиально работаем только с проверенными производителями. Один раз попробовали сэкономить — заказали у нового поставщика, а там не выдержана геометрия в углах. В результате при монтаже возникли проблемы с прижимом створок. Теперь каждый партию проверяем лазерным уровнем прямо на складе.

Внедрили систему цифрового моделирования узлов примыканий — теперь можем заранее просчитать поведение конструкции при сейсмике до 5 баллов. Это особенно актуально для Дальнего Востока. Хотя, честно говоря, для стандартных объектов хватает и ручных расчётов по СП.

Экструзия с водяным охлаждением позволила добиться точности ±0,1 мм на погонный метр — это почти швейцарские стандарты. Правда, пришлось закупить немецкие пресс-формы, но они окупились за два года за счёт снижения брака.

Сейчас экспериментируем с композитными вставками в ригели — не совсем по ГОСТу, но для частного строительства подходит идеально. Уже опробовали в нескольких коттеджных посёлках — теплотехника улучшилась на 15%.

В Сочи делали фасад с повышенной влагостойкостью — добавили дренажные каналы в профилях. Через три года проверяли — никаких намёков на коррозию, хотя солёный воздух делает своё дело. Заказчик был приятно удивлён, теперь рекомендует нас всем своим партнёрам.

Для Заполярья разрабатывали систему с тройным остеклением и специальными кронштейнами, компенсирующими пучение грунта. Самый северный объект — в Воркуте, уже пятый год стоит без нареканий. Правда, пришлось использовать нержавеющие крепёжные элементы вместо оцинкованных — вышли дороже, но надёжность того стоит.

В Москве на БЦ 'Легион' применяли стоечно-ригельную систему с декоративными накладками под бронзу — сложнее было с цветостойкостью покрытия. После испытаний ультрафиолетом выбрали комбинированное напыление — дорого, но сохраняет цвет десятилетиями.

Сейчас активно развиваем направление энергоэффективных решений совместно с SINDRE — пробуем интегрировать в профили солнечные панели. Пока это пилотные проекты, но для южных регионов очень перспективно. Первые испытания в Краснодаре показали экономию на кондиционировании до 20%.

Ещё интересное направление — 'умные' фасады с датчиками контроля микроклимата. Правда, пока сложно с коммуникациями — провода плохо уживаются с алюминиевыми профилями. Возможно, перейдём на беспроводные решения.

Тенденция к увеличению размеров стеклопакетов требует пересмотра несущей способности ригелей. Уже сейчас для панорамного остекления используем профили высотой 180 мм вместо стандартных 120 — при том же весе жёсткость выше на 40%.

В общем, работа над совершенствованием стоечно-ригельных систем никогда не останавливается — каждый новый проект приносит свежие вызовы. Главное — не бояться экспериментировать, но всегда проверять решения расчётами и натурными испытаниями.

.jpg)