-

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

- SINDER-WINDOOR@yandex.com

Здание B4, промышленный парк Юнган, район Динху, город Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай

Когда говорят про теплый алюминиевый профиль, часто представляют просто толстую конструкцию с терморазрывом. Но на деле всё сложнее — я не раз видел, как даже опытные монтажники путали коэффициент линейного расширения с термическим сопротивлением. Вот, например, в прошлом месяце пришлось переделывать фасад на жилом комплексе в Краснодаре — заказчик купил якобы 'премиальный' профиль, а там полиамидные вставки толщиной всего 18 мм вместо заявленных 24.

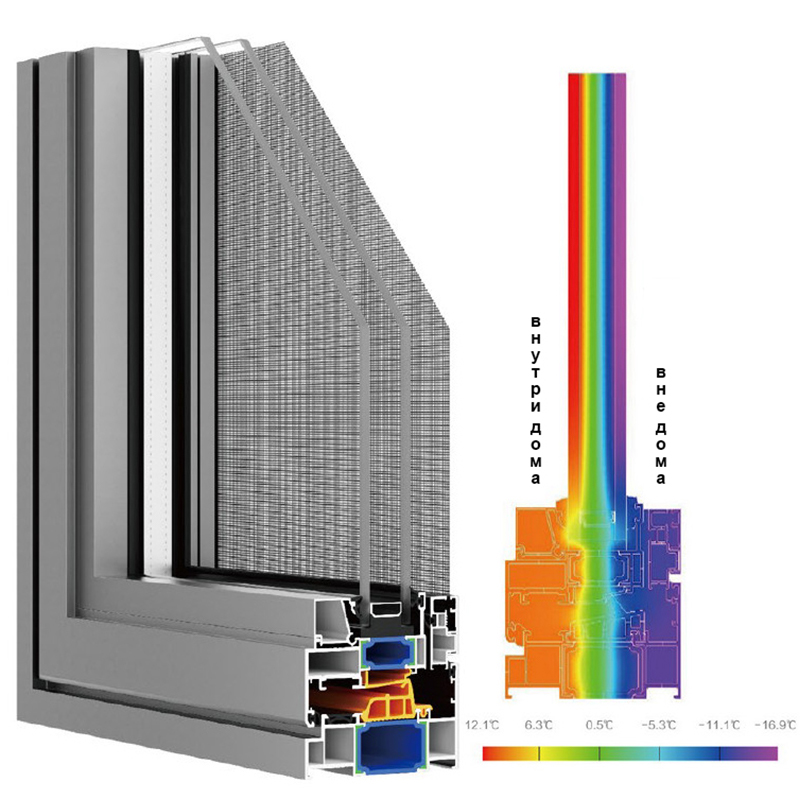

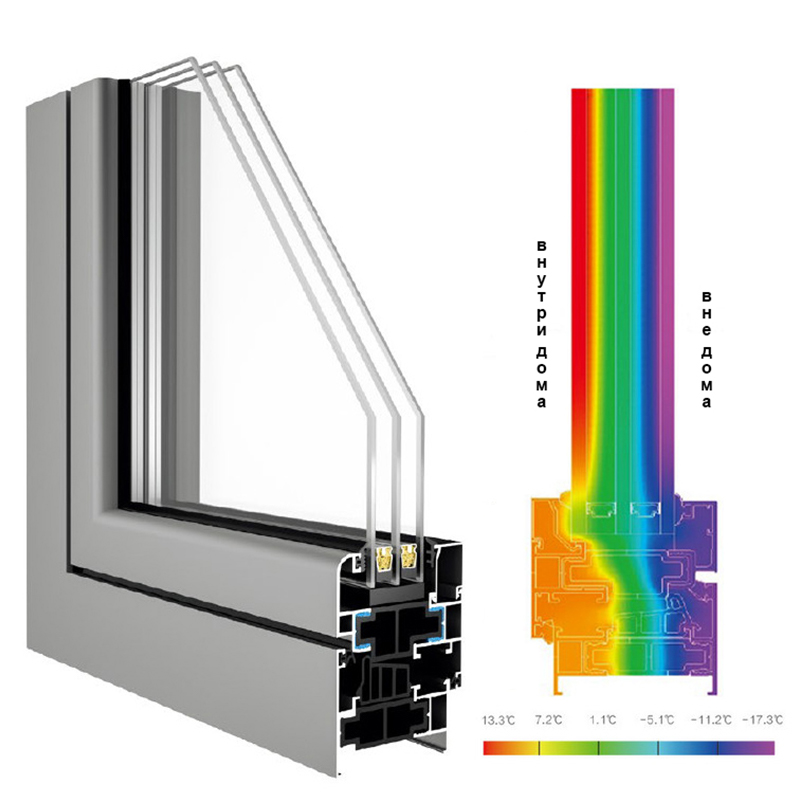

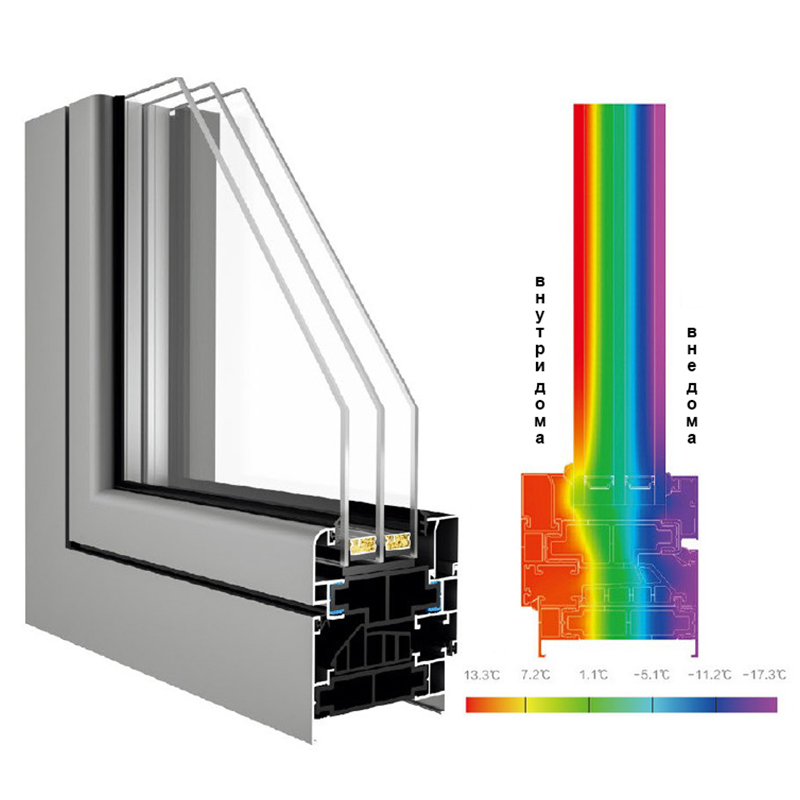

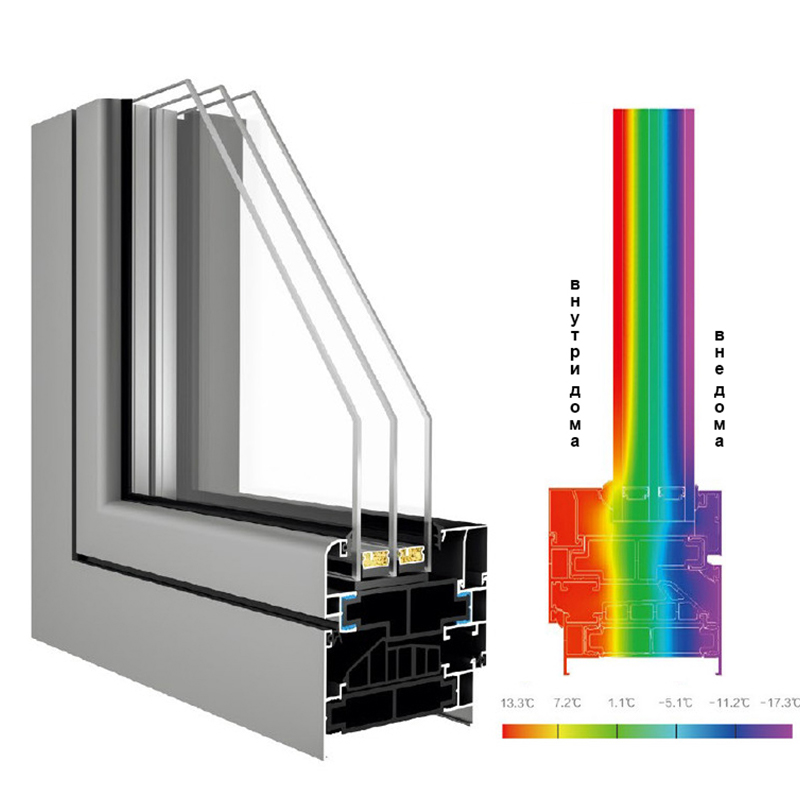

Если брать технические нормативы, то по ГОСТ минимальное приведенное сопротивление теплопередаче для алюминиевых систем должно быть не менее 0,45 м2?°С/Вт. Но на практике даже этот показатель часто достигается только при идеальной сборке. Помню, как мы тестировали образцы от разных производителей — у некоторых китайских брендов заявленные 0,55 на деле давали 0,38 после циклических испытаний на морозостойкость.

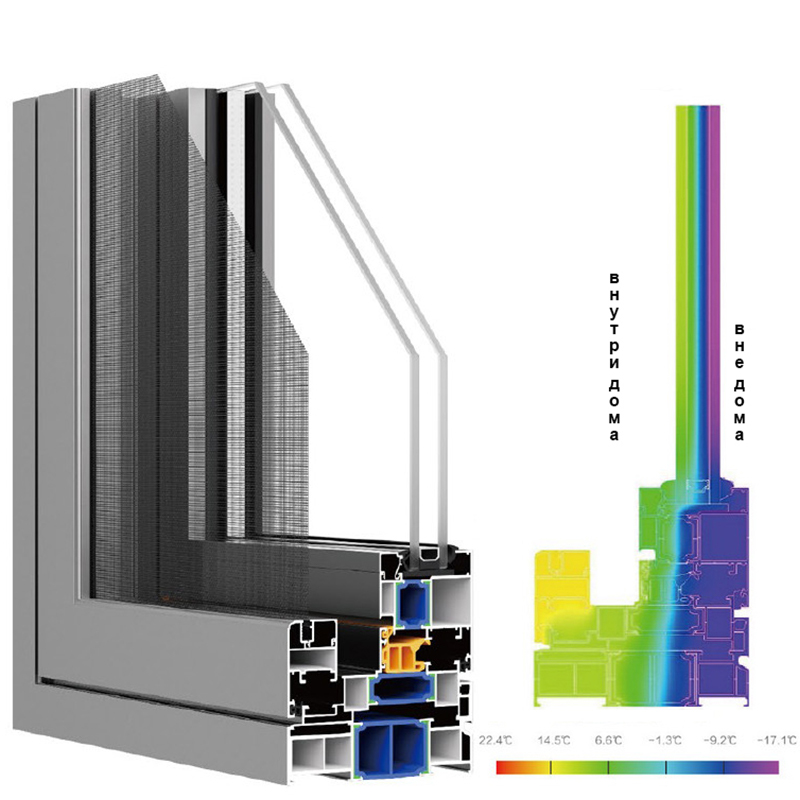

Особенно критичен выбор полиамидных термовставок. Сейчас многие перешли на стеклопластиковые армированные, но лично я остаюсь сторонником ПА66 с 25% стекловолокна — пусть дороже, но не дает усадки при перепадах от -45°С до +60°С. Кстати, у теплый алюминиевый профиль от SINDRE как раз такая система, проверял их сертификаты соответствия ТР ТС 048/2019.

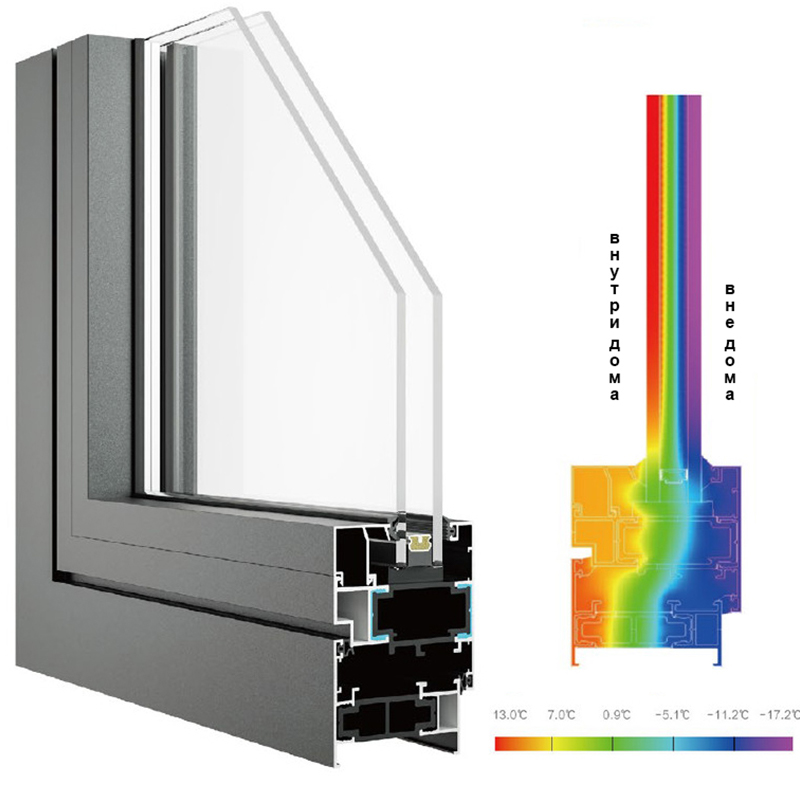

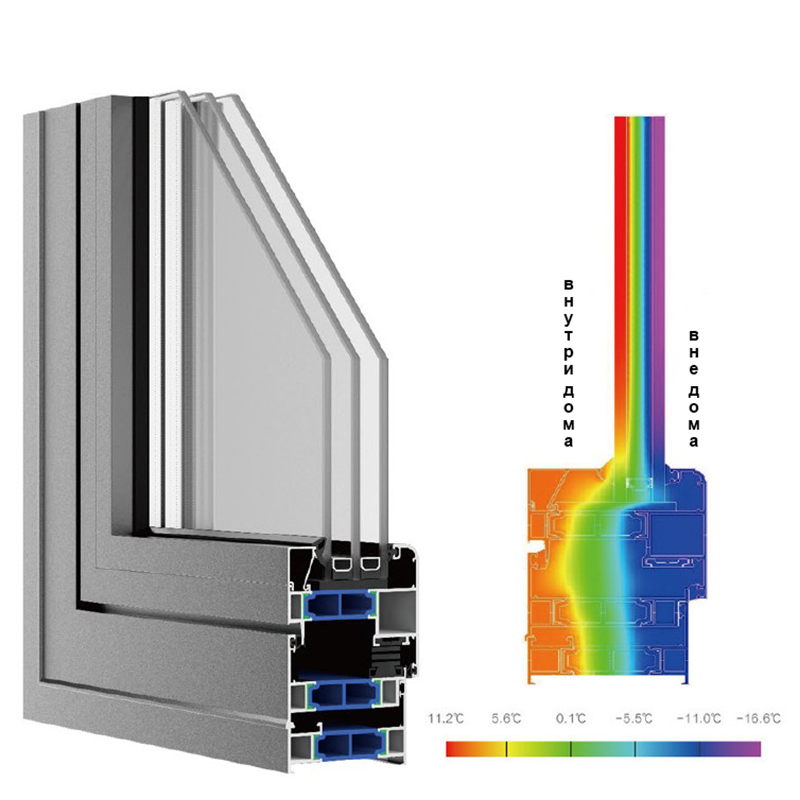

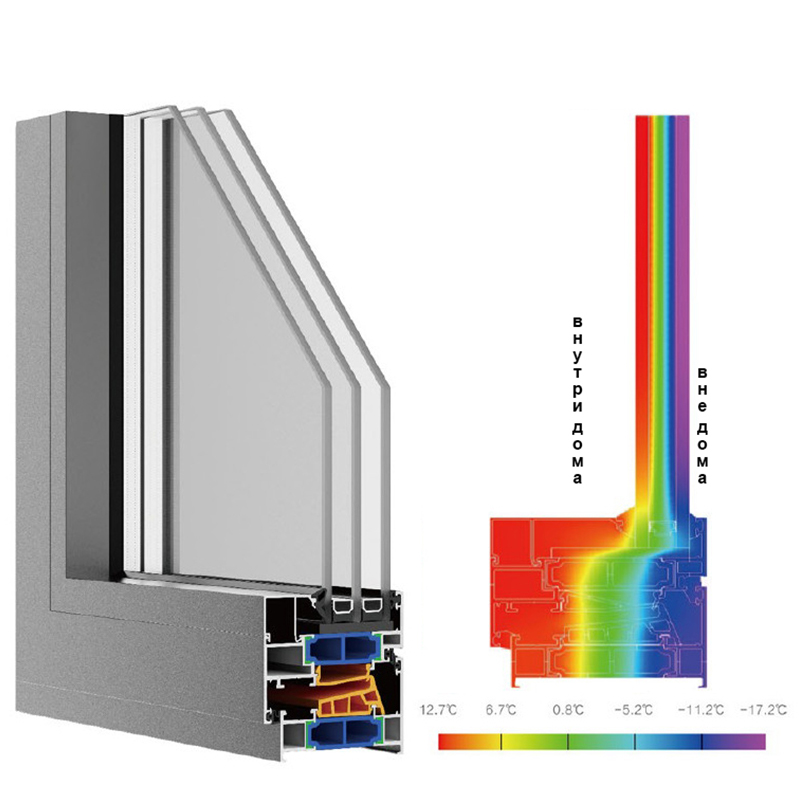

Еще нюанс — многие забывают про тепловые мостики в зоне притвора створки. Даже с идеальным терморазрывом в раме можно потерять до 15% эффективности если неправильно рассчитан прижим эластомерного уплотнителя. Мы обычно делаем тепловизионный контроль после монтажа — в Уфе как-то при -30°С нашли такие мостики, что пришлось менять всю фурнитуру.

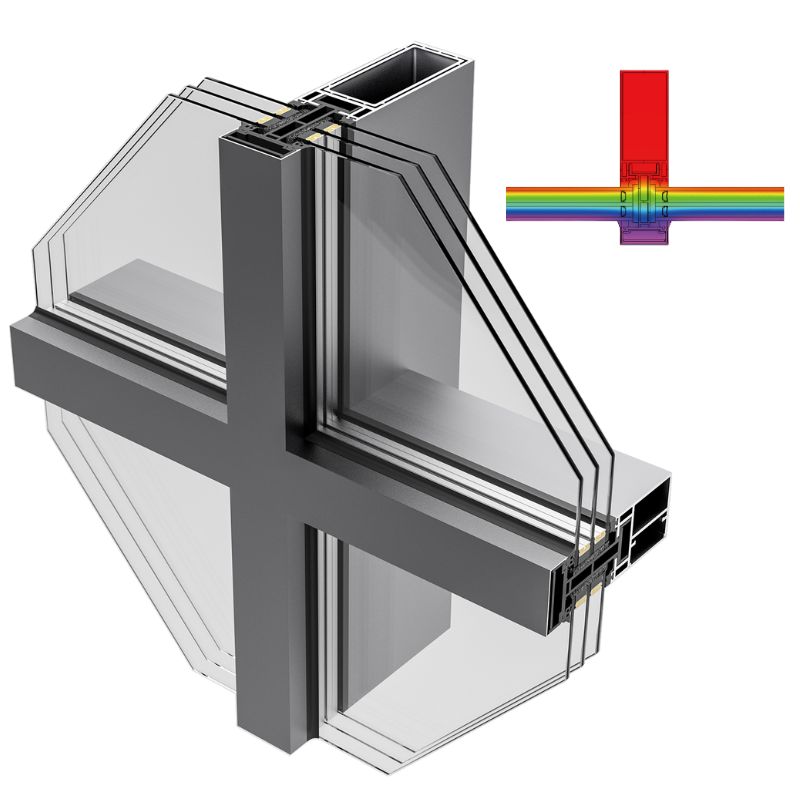

Работал и с европейскими системами вроде Schüco, и с турецкими — например, Kale. Но последние годы часто беру теплый алюминиевый профиль от ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы' — у них хорошее соотношение цены и качества. Особенно их система с глубиной коробки 75 мм подходит для наших зим — в Новосибирске ставили такие на объекте, замеры показали стабильные +23°С при уличных -42°С.

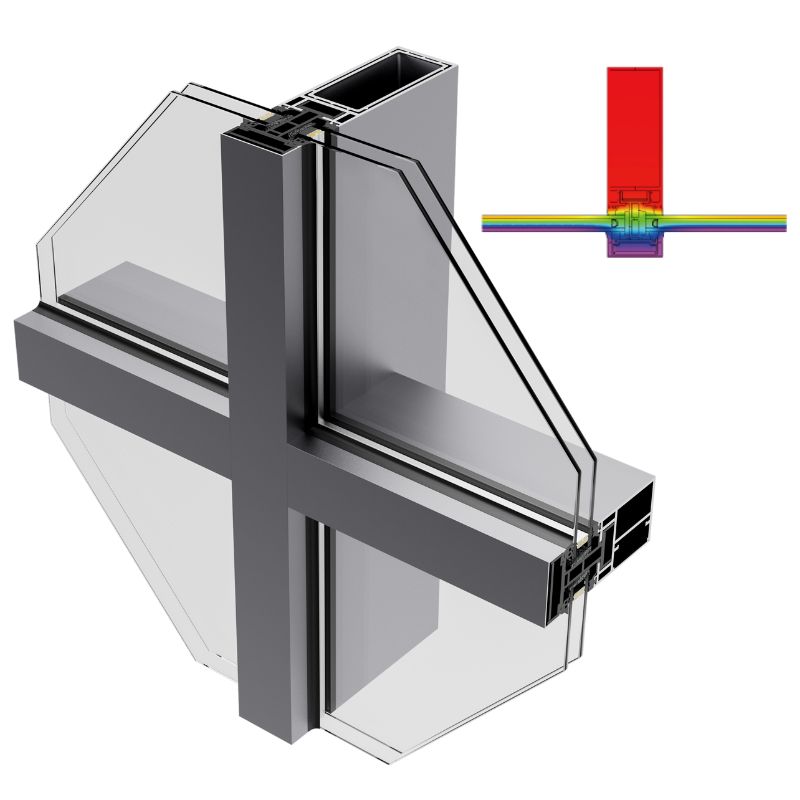

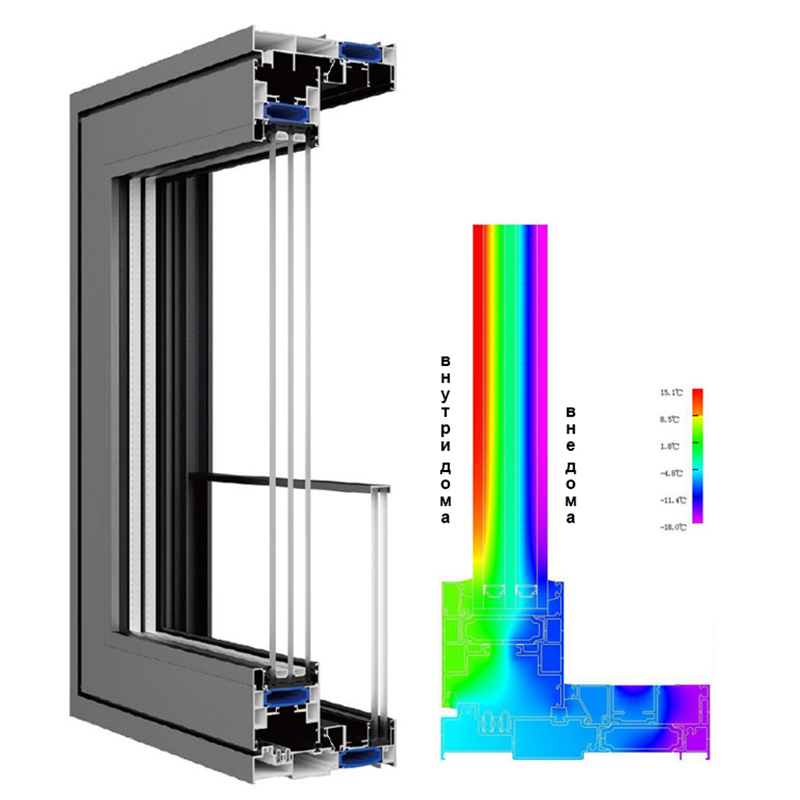

Кстати, про их технологию — используют камерную структуру с тремя независимыми контурами уплотнения. Это важно для многоэтажек, где есть ветровые нагрузки. Помню, в Сочи на высотке ставили обычный профиль — через полгода пошли жалобы на свист при сильном ветре. Пришлось демонтировать и ставить систему с дополнительным средним уплотнителем.

Еще один момент — покрытие. Порошковая краска должна быть не менее 70 мкм, иначе через пару лет на южных фасадах появляются микротрещины. У SINDRE с этим строго — сами видели результаты испытаний в соляной камере: 1000 часов без изменений адгезии.

Самая частая проблема — экономия на монтажных пластинах. Видел случаи, когда крепили прямо через терморазрыв — это полностью сводит на нет все утепление. Нужны стальные кронштейны с термоизолирующими прокладками, причем шаг крепления не более 600 мм для высотных зданий.

Еще забывают про дилатационные зазоры — алюминий расширяется при нагреве значительно сильнее ПВХ. В прошлом году в Казани был случай — летом заклинило створки на всей южной стороне здания. Оказалось, монтажники не оставили зазоров в температурных швах.

И конечно — герметизация. Использую только EPDM-уплотнители, хотя многие до сих пор ставят дешевый каучук. Разница в сроке службы — 15 лет против 5. Кстати, на сайте sindrehitech.ru есть хорошие технические рекомендации по этому поводу, мы их используем в рабочих инструкциях для наших бригад.

Для Крайнего Севера вообще отдельная история — там нужны специальные низкотемпературные уплотнители. Обычные EPDM при -55°С дубеют. Приходится заказывать силиконовые, хотя они и дороже в 2,5 раза. SINDRE как раз разрабатывают сейчас такую серию — обещают испытать к следующей зиме.

В южных регионах другая проблема — ультрафиолет. Полиамидные вставки без защиты выцветают за 2-3 года. Мы сейчас тестируем новые композитные материалы с УФ-стабилизаторами — у китайских аналогов с этим пока слабовато, но у теплый алюминиевый профиль от того же 'Синдин' вижу прогресс.

Для влажного климата типа Сочи или Владивостока важно покрытие — анодно-оксидное держится лучше порошкового, хоть и дороже. Но если считать долгосрочную эксплуатацию — выгоднее переплатить сразу, чем перекрашивать каждые 7-8 лет.

Геометрия экструзии — вот что многие недооценивают. Если допуски больше 0,1 мм на метр — будут щели. Проверяем всегда лазерным сканером, особенно у азиатских производителей. Кстати, у ООО 'Гуандун Синдин Новые материалы' с этим строго — их заводское оборудование позволяет держать ±0,05 мм.

Термообработка после прессования — без этого профиль 'ведет' при перепадах температур. Как-то взяли партию без маркировки Т66 — через зиму пошли волны на фасаде. Теперь всегда требуем сертификаты термообработки.

И конечно контроль качества сварки углов. Визуально ровный шов — еще не значит надежный. Мы используем ультразвуковой контроль выборочно — из последней партии SINDRE браковали только 2 профиля из 150, это хороший показатель.

Сейчас многие переходят на гибридные системы — алюминий плюс стеклокомпозит. Но пока это дорого, хотя теплопотери снижаются еще на 15-20%. Думаю, лет через пять это станет стандартом для премиального сегмента.

Интересное направление — интеллектуальные профили с датчиками температуры. Видел прототипы у немецких производителей, но пока массового спроса нет. Хотя для 'умных домов' перспективно.

Лично я считаю, что будущее за теплый алюминиевый профиль с вакуумными камерами — уже есть экспериментальные образцы с сопротивлением теплопередаче до 1,8 м2?°С/Вт. Правда, стоимость пока запредельная, но технологии дешевеют быстро.

.jpg)